第12話 決戦の日!リベンジ!

忙しさにかまけながらも、今回の数ヶ月は、以前よりも充実感があった。まだまだ完全にやりきった

というところまではいかなかったが、それでも前回よりは継続的に勉強したし、何が書いてあるか

わからない(笑)ということは避けられそうだった。それでも設問の内容がわかっても答えがわからない

なんてことは日常茶飯事。でも少しずつわからないことが減ってきたという実感があった。それでも

やっぱり午後対策が不十分のような気がしていた。やっぱりああいう長文の予想問題集って、良い

ものはそんなにないので、数をこなせなかったかな、という不完全燃焼もあったけど。

しかしとうとう本番の試験の日がやってきた。この頃はもう開き直っていて、5回ぐらい受けている

うちに何とか受かるだろう、なんて感じで考えていたのだ。マジでライフワークの気分。3年間受けて

だめだったら諦めよう、そんな気持ちだった。だから会場へ向かう途中も意外と余裕があって

周囲の様子とかが客観的に見えたし、道に咲いている花々にも気がついた。以前の時には考えられ

ないけど。そしていざ本番。やはりこの試験会場にはいると、それなりに緊張感が高まった。

この試験に受からなければリストラされちゃうオーラを発しているおじさんや、カップルで来ていて

試験とは思えないほどイチャイチャムードを醸し出している人たちありと、うーむ、人生の縮図なのね

なんて見回していましたけど(笑)で、実際の試験ですが、実は午前問題の一問目からよくわからなくて

あせったのですが、落ち着いて『全部正解しようと思わなくて良い。8割出来れば良いんだ。』と

自分に言い聞かせ、わからない問題は敢えて捨てて、わかる問題だけケアレスミスをしないように

何度も見返して、何とか終了。できたようなできないような。でもまだあと4回ぐらいは受け直す

気持ちでいたので、けっこう気楽だった。おかげで昼飯も余裕で食い過ぎてしまうほど(笑)会場と

なった大学が珍しく、ぐるぐる歩き回って探検してしまい、良い腹ごなし。

そして午後試験へ。今回は前回の反省を生かし、まず最後の問題までざーっと目を通し、出来そうな

問題を吟味。途中文章問題的なやつがあったので、そいつから料理することにした。いちおう国語の

先生ですから(笑)文意を丹念に読みとり、ポイントになりそうなところへチェックを付けていく。

実はあせらなければこういう問題は国語の試験と同じだと気づいた。読解力があれば出来るところも

意外とある!そして次にインターネット関連の知識を問う問題へ。これは単なる知識の問題だから

OK。そしていよいよ不得意なSQL関係へ。常に言い聞かせたのはわかるところだけ確実に。

全部出来なくてもいいんだ、ということ。SQLもE−R図も、じっくり考えればなんとか出来た。

遷移図やデジョンテーブルも、あせらなければ出来た感じだった。一つ一つ条件を当てはめていけば

なんとかなった。しらみつぶしに当てはめて間違った答えを消していく。時間がかかるが、これが

確実に点を取れるやり方と信じて続けたのだ。そして最大の難関の表計算。問題文の説明の長さと

見開きにまでなっている表に驚いたが、始めの3つぐらい当たればいいやという開き直りで取り組む。

するとどうだろう。自分の実力が上がったのか、それとも問題が簡単になったのか、なんとなく

理解できている。この合計値を出すならこういう式だよなぁ...と意外と理解していた。それでも

苦手意識からか、多分こう出すと思うから、答えはこうだろうけど、多分なんか根本的に間違ってる

んだろうなぁ...。だってこんな俺が簡単にわかるのが答えなわけないだろうし。そう思いつつ、

解いていた。そして残り40分のところで、最後の問題があと3問ほどまだ手を付けていなかったが

敢えてそこまでにして、今までの答えを再点検し始めた。確実に点を取るために、敢えて見直し。

そのおかげか、勘違いしていたケアレスミスの答えを3つほど発見!そして残り20分のところで

残っていた問題もやり抜く。そして最後の最後に受験番号の確認(笑)そして無事終了。お疲れ

さまーっ!この解放感!もうあとは野となれ山となれ。というわけでリベンジ試験は終わりました。

第13話 継続は力なり

試験も無事終わり、ホッとして、というか仕事の忙しさにかまけて...というのが前回でした。

でも前回のことで、そんなに甘くはないと実感。手応えはあったけど自信は全然なかった。だから

また次回も受けることになるだろうと、はんぱ覚悟していた。というより、こういう勉強は定期的に

少しずつやることが大切なんだと実感したのです。だから今回は試験が終わっても、またすぐに

勉強を再開しました。敢えて模範解答速報は見ず、もう一度自分で試験問題を解き直すことから

始めた。今度は色々調べながら、他の誤った選択肢の語句なんかも再度チェックしたりした。すると

やはりわかったつもりになっていた知識が、実は勘違いだったり、うろ覚えだったりしているものが

まだまだあることがわかってきた。そんなこと確認しつつ1週間ほどかけてやり直した。その時点で

午前の問題の出来は、自分で解き直してみると7割程度というところだった。しかし午後の問題は

これであっているのか?と、きちんとわからない問題もいくつかあり、どの程度できているのか

見当がつかなかった。そこで良い思い出がなかったというか、実は本当のことを知るのが怖かったから、

模範解答速報を見られなかったのだが、やはり確認のためと思い、調べてみることにした。

すると...午前問題は7割強の出来だった。これはほぼ予想通り。ところが午後の方はというと...

あれれ?なんか意外に合っている。あんなに自信がなかったはずなのに、答え合わせをしてみると

8割強の出来!信じられない。疑り深い私は(笑)このホームページの模範解答は間違いという

こともあるし...で、あと3つぐらいの模範解答が載っているホームページをチェック(笑)

多少の誤差はあるものの、8割程度は出来ているみたい...信じられない。前回はあれほど午後の

問題に泣かされたのに...。これも勉強の成果か?いやいや、多分問題が簡単だったのだろう。

私がこんなに出来ているということは、他の人もできていたのだろう。多分平均点も高いだろうから

例年ならボーダーラインを超えているけど、今度の様子では、合格できるとは楽観視できない。まっ、

神のみぞ知るということで、まだまだ安心できない。前回で懲りてますから慎重だったのです。

そして何よりも、ここで終わりにしないで、せっかく勉強する習慣が身に付いたのですから、暇を

見つけては続けることにした。継続は力なりということで、シスアドだけでなく二種の分野なども

一緒にやり続けていたのでした。

第14話(最終回) ワレ合格セリ

それでもやっぱり合否は気になるもの。6月上旬に合格発表と知っていても、やはりそわそわ。首を

キリンのように長くして待ち望んでいました。すると、とあるメールニュースで6月1日が発表と知る。

えっ?6月上旬って6月1日のことなの?6月10日前後かと思っていた。意外と早まったのね。

というより選挙とかのせいで色々早まったのかしら?でも思ったよりは泰然自若としていて、あまり

動揺はしてなかった。まだまだ受け続けるつもりで勉強は継続していたし、合格ボーダーも良い線

行っていそうなので。

そしていよいよ運命の6月1日。というか5/31の深夜に待ちかまえて、6/1の日付が替わると

同時にアクセスして...というのは前回まで。今回はそんなことしませんでした。というか忙しくて

疲れていて、前日も10時頃に寝てしまった(笑)そして6/1の朝。いよいよホームページ上で確認..

と思ったら、受験票がない!受検番号がわからない!うーむ、困った。どうしよう。あっ!この午前問題の

表紙に書いてある番号はもしかして...そうだ!受検番号だ。確か試験の最中に書き込んだっけ、

間違えないようにって。うーむ、でも本当かなぁ。不安だなぁ。でもとりあえず確認してみよう。

よしよし、前回の午前0時の時より全然重くないぞっと...えーと...

あったー!あったぞー!

えーとえーと再度確認、もう一度確認、しつこく確認、さらに確認。うん、確かにある。やったー!

で、でも...もしこの書き込んだ受検番号が間違っていたら...うーん、すごく嬉しいような

不安なような。なんとかせっかくの合格発表なのに、この中途半端で踏ん切りの悪い嬉しさ。嬉しいん

だけど、ほんとに?って感じ。あれー、受験票どこにやっちゃったんだろう...。そんな後味が

いいんだか悪いんだかわからないまま仕事へ。

学校でもなんかぼーっとしていた。でも仕事は待ってくれない。そして6月のスケジュールを確認する

ために手帳を出してみると...あったー!ここに挟んでいたのか!そうだそうだ、なくさないようにと

ここにいれといたんだ。おまぬけ(笑)でも今度は確認が出来ない。学校のインターネットは、その時

ルーターが調子が悪くて接続できなくなっていたのだ。くーっ、早く確認してー、帰りてぇー(笑)

そんなもどかしさを感じつつ、速攻家へ帰って再度確認。ハイ、無事にありました。良かった。疲れ

ました(笑)たかが合格発表の確認だけで、こんなにすったもんだするオチがつくなんて、私らしい(笑)

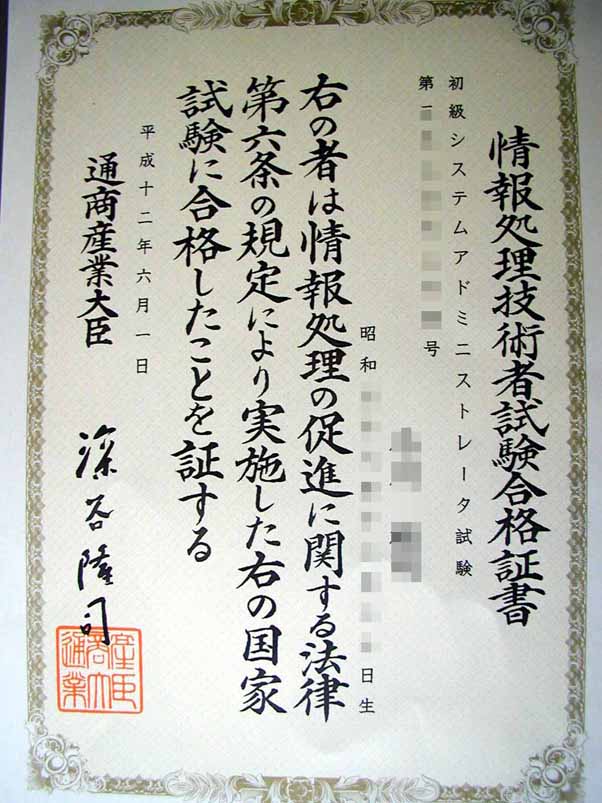

ということで、これが合格書です。

でも今回のことで、やっぱり勉強って良いことだなって実感。先生になったから、大人になったから

もう終わりというわけではなく、自分を高めるために、とても充実した1年だったと思う。これで

終わりにしないで、これからも暇を見つけて、また勉強を続けていきたいと思う。そんなことを感じ

ました。最後にお世話になった周囲の方々、メールマガジンの方々、この場を借りて感謝いたします。

本当にありがとうございました。O−TEACHERはこれからも頑張ります。